【寄稿コラム】雪花雪中塾からの招待状3「本当の学びとは」

雪室りんごや雪下にんじんは、雪中でより甘くなると言われています。厳しい環境の中でより良い方に育つという特徴に重ね、今は隠れて見えない、地域の人財、産物、資源を、塾を通して見出したいという想いを込めた「雪花雪中(せっかせっちゅう)」。社会・地域課題の解決について、対話や講義を通じ、共に学び、考える場を作り、新ビジネスや地域おこしに取り組んでいく人財が育つよう「雪花雪中塾」のコーディネーター・講師のオール株式会社代表取締役の山崎宇充(うじゅう)さんが語る。

雪花雪中塾の始まり、その気づき

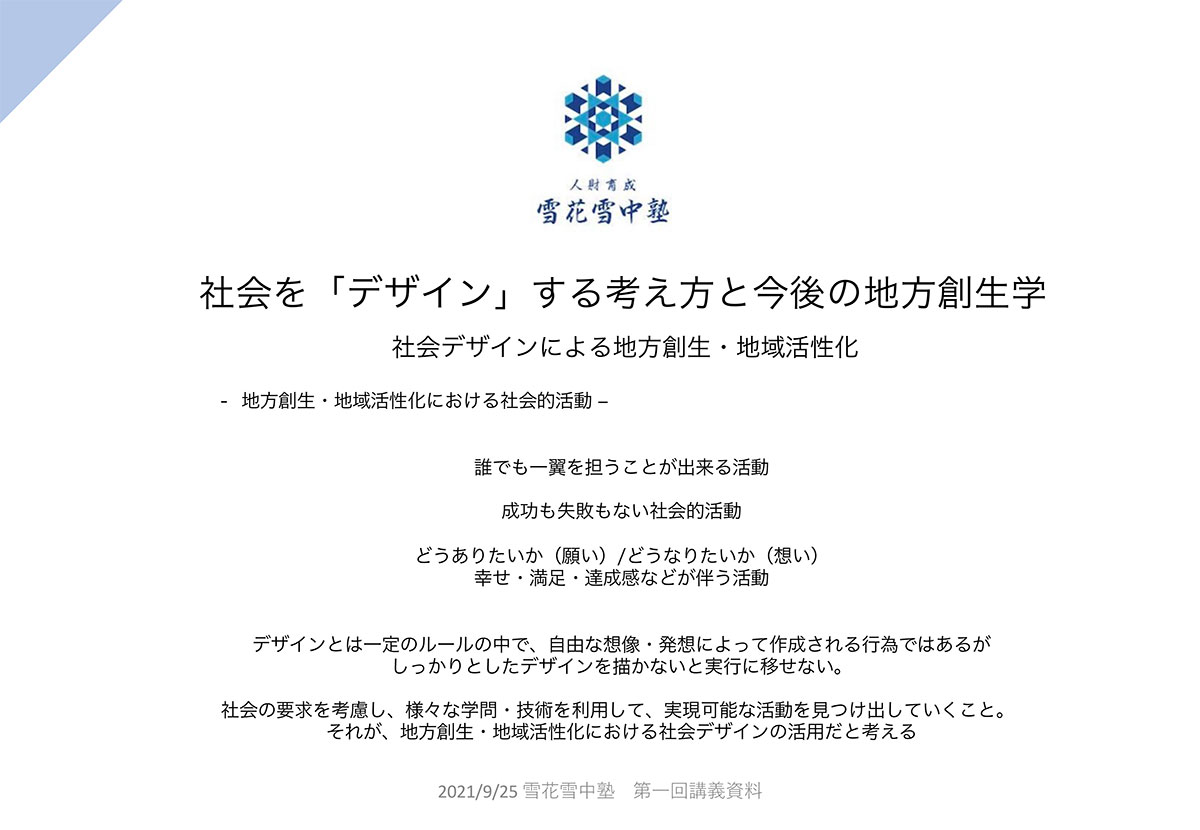

前回は、人財育成の拠点として誕生した雪花雪中塾誕生秘話を紹介したが、その第一回講義は2021年9月25日、コロナ禍の真っただ中で対面を断念し、ZOOM を使ったオンライン形式で幕を開けた。画面越しに集う塾生たちの表情を今もはっきりと思い出す。

あのとき、私は10数年にわたり向き合ってきた地方創生や地域活性化の現場、新規事業開発、事業再生、エンターテインメント、ITなど、これまで歩んできた道のりをどのように語れば良いのか深く悩んでいた。 経験から学んだことを「知」として再構成し、塾生の学びに転換することは思っていた以上に難しかった。 カリキュラムの構造化、資料の作成、話す順番の整理、それらひとつひとつが、自分自身の知識の偏りや視野の狭さと向き合う作業でもあった。

今振り返れば、その苦戦は必然だったのかもしれない。人は自らの経験を語るとき、無意識のうちに美化し、結果を導く因果を一本の物語へとまとめてしまう。 心理学で言うところの「自己美化」や「ナラティブバイアス」の作用である。 私自身も例外ではなく、過去の挑戦や決断を語ろうとするほど、実際より整ったストーリーとして話してしまいそうになる自分がいた。成功の背後にあった偶然や失敗、不安や迷いは語るうちに輪郭が薄れ、筋の良い物語へと書き換えられていく。 講義の準備を重ねるほど、それらの“書き換え”の誘惑と格闘していた。

だからこそ、第1回講義では、経験を誇張せず、きれいにまとめすぎず、実際の現場で起きた葛藤や矛盾をそのまま差し出す覚悟を決めた。 塾生に必要なのは、私の人生の成功譚(たん)ではなく、現場でどう迷い、どう考え、どのように一歩を踏み出してきたのかという「プロセス」そのものだと気づいたからだ。 経験とは、本来きれいな線ではなく、揺れと誤差の中に宿るものだ。 雪花雪中塾の講義は、その揺らぎを共有し、互いの経験を学びへ転じるための場であるべきだと考えるようになった。

塾生に伝えたかったこと

今思えば、あの日の ZOOM 講義は、私自身が“教えることで学ぶ”「教学相長」の最初の一歩だったのだ。

教学相長(きょうがく そうちょう、或いは そうじょう)

中国・儒家の古典『礼記(らいき)』学記 に記された言葉

教えることと学ぶことは互いに伸ばし合い、どちらも成長を促す

人に教えることは、相手だけでなく、自分にとっても学ぶことであり、知恵を発展させる。

この塾での講義が更に私に学びの理由を与え、更に知識を発展させる。こう決意し取り組み、自分の歩いた道を語ることは自慢でも武勇伝でもなく、むしろ自分の物語を再点検し、歪みや美化と向き合う作業なのだと改めて気付かされた。

約1時間の講義のために作成した講義資料は22ページ(表紙含む)。冒頭は、この塾をどう運営するか、塾生にどんな人財になって欲しいか、学ぶ意味と意義について訴えた。

3ページ目 50歳からの学び、と題した資料には以下のような記述があった。

当時の私 ここまでやってきた自負 → 知識・経験・自信、傲り

何でもできる・わかる → 本当にそうなのか?

当時の私は、「やってきた」という自負が知らぬ間に傲りへと変わり、何でも理解しているつもりいたが、大学院で多くを学ぶと、その過程で自分の限界や思い込みが次々と露わになり、私は初めて“素の自分”と向き合うことになった。

この経験を正直に語ったのは、塾生にも同じ姿勢で講義に向き合ってほしいからだ。 肩書きや経験による「わかったつもり」を一度脱ぎ捨て、素のままで学びに身を置くとき、最も深い気づきが生まれる。学びとは自信の上に積むものではなく、むしろ自信を手放すところから始まるのだと伝えた。 こうして講義が始まった。

画面の向こうにいる塾生たちへ、私が最初に伝えたかったのは地方創生や地域活性化といった社会的活動は、決して特別な人だけが担うものではないということである。事業家である必要も専門家である必要もなく誰もが自分の立ち位置から一翼を担うことができる。むしろ、地域に生きるひとりひとりの想いが集まったときにこそ、社会的活動は強さを発揮する。そこには明確な“成功”も“失敗”も存在しない。社会に向き合うという行為そのものが価値であり、「どのようにありたいか」「どのような未来を望むのか」という願いと想いが、その活動に意味を与える。

幸せ、満足、達成感、そうした内面的な尺度こそが社会的活動を持続させる力になる。

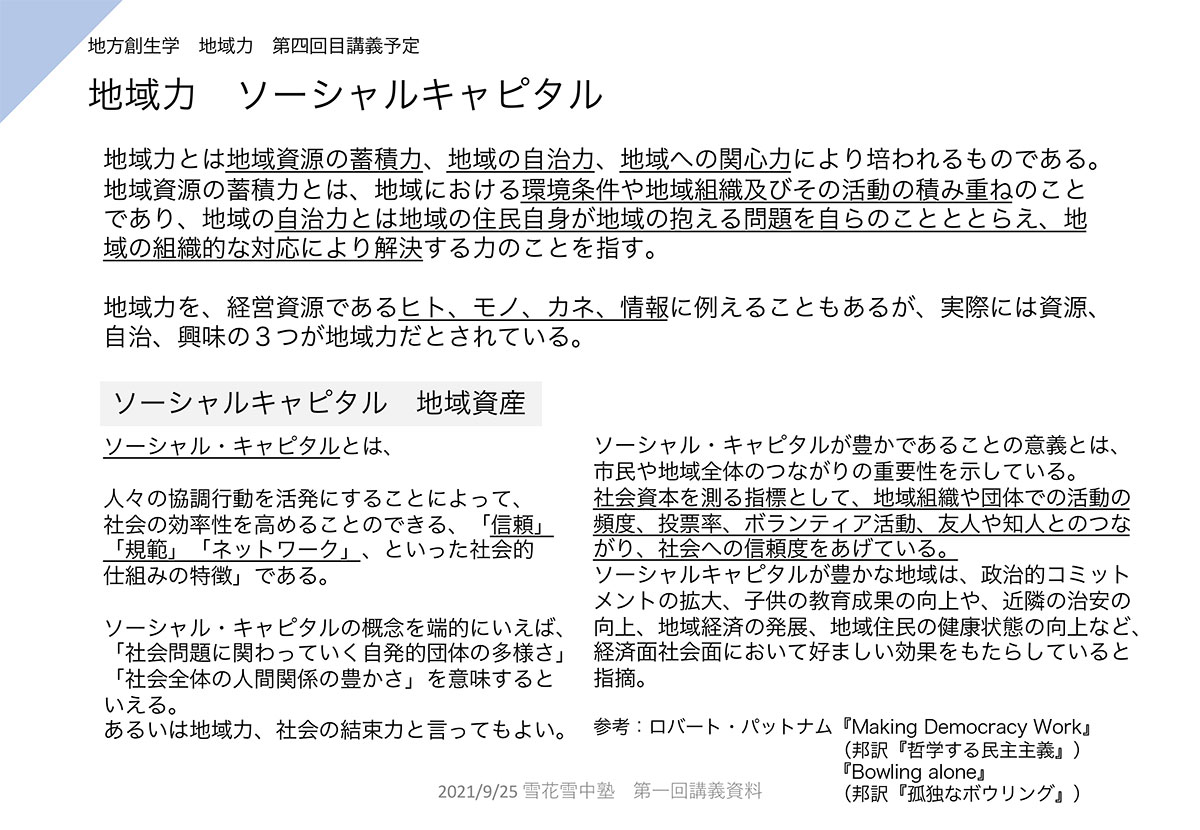

ソーシャルキャピタルとは

ソーシャルキャピタルという概念がある。社会の土台を形づくる「見えない資本」、すなわち人と人とのあいだに蓄積される信頼、規範、ネットワークを中心に据える考え方だ。 経済資本・人的資本のように数値化しやすい資源とは異なり、目で見ることはできないが社会の効率性や幸福度を左右する最も根源的な資本である。ロバート・パットナムは『Making Democracy Work』や『Bowling Alone』で、「社会のつながりの豊かさこそが政治、経済、教育、治安、健康など、あらゆる社会成果を高める」と指摘し、この概念を世界へ広く定着させた。私たちが暮らす地域を支えるのは、制度でも建物でもなく、人々の協調行動を支える“関係の質”なのである。

ソーシャルキャピタルとは、人々の間に形成された信頼や相互扶助の規範、そしてつながりのネットワークが、社会問題に向き合う行動を活性化させる社会的仕組みの総体を指す。 それは「社会問題に関わる自発的団体の多様さ」「社会全体の人間関係の豊かさ」を意味し、地域力や社会の結束力という言葉に置き換えることもできる。

ソーシャルキャピタルが高い地域では、投票率やボランティア参加が高く、地域組織での活動が活発で住民同士のつながりも強い。また、治安の向上、地域経済の発展、子どもの教育成果の向上、さらには住民の健康状態の改善など、多方面に好影響が現れることが数多くの研究で示されている。つまり、地域の未来を決めるのは人口規模でも財政規模でもなく「人と人がどれだけつながり合っているか」という、きわめて日常的で人間的な要素なのである。

このソーシャルキャピタルの考え方を理解するためには、「地域力」という概念を合わせて捉える必要がある。地域力とは地域資源の蓄積力、地域の自治力、そして地域への関心力によって培われるものである。地域資源の蓄積力とは、地域の持つ自然環境、文化、歴史、産業、さらに地域組織の活動が長年積み重なって形成される総体である。 また、地域の自治力とは、住民が地域の課題を自らの問題として捉え、組織的に対応し解決していく力を指す。そして地域への関心力とは、地域の出来事や課題に対して住民が主体的に関心を寄せ続ける態度であり、この「興味」が地域に活力を生み出す源泉となる。

これら3つ、すなわち資源・自治・興味が揃うことで地域力は初めて立体的に機能する。経営学でいう、ヒト・モノ・カネ・情報など経営資源に例えられることもあるが、それらを動かす源となるのは、結局のところ「人と人の関係の厚み」である。地域の課題解決は専門家や行政だけが担うものではなく、住民一人ひとりが互いに関わり合うことで進んでいく。ソーシャルキャピタルの高い地域では、まさにこの“関係の厚み”が共通の土台として形成されている。

地域課題の向き合い方

地域に関心を寄せる多様な人々が関わり合いながら変えていくという、極めて民主的で、公共性の高い変化である。 地域を良くするための第一歩は、大きなプロジェクトでも莫大な予算でもない。隣り合う人への小さな信頼、互いの話に耳を傾ける姿勢、自発的に手を挙げて行動する勇気。 それらの積み重ねがソーシャルキャピタルを生み、地域力を底から支えていく。

しかし、単に想いや願いだけでは動けないのも現実である。 そこで必要となるのが「デザイン」である。 デザインとは、自由な発想をただ広げることではなく一定のルールや条件の中で、より良い形を見つけ出そうとする知的行為だ。 地域の課題も同様で直感や情熱だけで進めると途中で方向性を失い行動が散漫になってしまう。 だからこそ、しっかりとした「デザイン」を描くことが重要となる。 社会の要求を理解し、多様な知恵や技術を組み合わせ実現可能なプロセスへ落とし込む。 この一連の設計こそが地方創生において最も欠かせない要素だと私は考えている。

地域の課題は複雑で単一の解決策では到底太刀打ちできない。人口減少、高齢化、産業縮小、価値観の多様化など社会システムの変化。 それらを前にすると私たちはどうしても無力感に襲われがちだ。しかし、デザインの視点をもつと状況は一変する。課題を“問題”として受け取るのではなく再設計の機会として捉えることができるようになるからだ。 例えば、地域の中で眠るリソースを再発見する、住民同士の関係性を再構築する、若者や外部人材を巻き込む新しい仕組みをつくる。いずれも大規模な投資を必要とせず、個々の想いから始められる小さなデザインである。

そして、地方創生において最も大切なのは「誰が主役か」ではなく「どう共創するか」である。行政や企業だけが動く時代は終わった。地域に暮らす人、通う人、関わりたいと思う人、そのすべてが参加者になり得る。 社会的活動とは、ひとつの完成形を目指すものではなく多様な想いの重なりによって形を変え続ける“プロセス”である。その柔らかい動きを支えるためにデザインの思考が必要となる。

講義を通じて、私は塾生たちに「難しいことを簡単に考える」のではなく、「複雑なものを複雑なまま受け止め、それを扱える知恵」を身につけてほしいと願っている。デザインとは、まさにそのための道具であり、視点であり、技法である。 地方を変えるのは特別な才能ではない。地域をより良くしたいという小さな想いと、その想いを形にするデザイン力の双方が揃ったとき、必ず変化は生まれる。

1回目の講義は、PCに向かって熱弁をふるい、結果、時間を大きく超えるものとなった。

今思うと、少し難しい内容から始まった訳だが、この第1回の講義の始まりとともに、私にとっても教学相長、その第一歩を塾生と共に踏み出したのだ。

これまで巣立っていった卒塾生たちは、それぞれが抱く想いを自らの行動で実践し、独自の社会活動を主体的に展開している。 自らが一歩を踏み出すだけでなく、挑戦する仲間を支える存在へと成長している点こそ、この塾が育んできた最大の成果である。

創設の発起人である西氏(現・青森市長)、社会デザイン学の第一人者である中村先生(立教大学名誉教授)、青森商工会議所の関係者、そして私自身が思い描いた人財像が確かに芽吹き始めている。

彼らは、それぞれの立場から青森の未来に向けて小さくても確かな一歩を重ね、地域を動かす新たな力として歩みを進めているのである。

雪花雪中塾からの招待状6「-雪花雪中塾からの招待状-」(2025年12月29日更新)

雪花雪中塾からの招待状5「未来予測からアクションを考える」(2025年12月26日更新)

雪花雪中塾からの招待状4「多視点で磨く思考力」(2025年11月19日更新)

雪花雪中塾からの招待状2「雪花雪中塾誕生秘話」(2025年11月10日更新)

雪花雪中塾からの招待状1「大人になって学ぶ楽しさ」(2025年10月27日更新)

30代でIT、メディアの上場会社で役員を歴任し、40歳で独立。 IPO支援、新規事業開発、事業再生、地方創生事業など幅広い分野でコンサルタントとして実績を積み上げる。 2024年9月に青森にオール株式会社(Aomori Legacy Linc = ALL)を仲間と設立。 人財育成 雪花雪中塾 コーディネーター 兼 講師 神奈川大学 客員研究員。TECH HUB YOKOHAMA メンター。